Era bello il mio ragazzo

Sicurezza, memoria, amore

Un’idea di Liliana Pisoni, sviluppata da Gilberto Crevena e Antonio Pedna

Introduzione

Antonio: Era bello il mio ragazzo… Non sono solo parole di una canzone: è la voce di una madre che racconta la vita, la speranza e la morte di suo figlio. Un canto che ti entra dentro, senza alzare la voce, e proprio per questo colpisce di più.

Gilberto: Era il 1972 quando Anna Identici presentò questo brano. Lei aveva poco più di vent’anni, veniva dal mondo delle canzonette leggere, dei Festival. Ma con questa canzone scelse di parlare di lavoro, di sacrifici, di dolore operaio. Non era scontato, in quegli anni.

Antonio: Quella giovane cantante si presentava al Festival di Sanremo con un testo che parlava di un ragazzo morto in cantiere. Non di un amore da vacanza, non di un sogno estivo, ma di una tragedia quotidiana, che apparteneva a tante famiglie italiane.

Gilberto: Oggi, più di cinquant’anni dopo, quelle parole non hanno perso forza. Perché dietro ogni infortunio, ancora oggi, c’è un ragazzo, una madre, una promessa interrotta. Partiamo da qui per il nostro viaggio: memoria, sicurezza, amore.

L’Italia che cambia

Antonio: Negli anni Sessanta l’Italia cambia pelle. È il tempo che qualcuno chiamerà miracolo economico. Le campagne si svuotano, i paesi restano con porte chiuse e finestre sbarrate. Sui treni salgono ragazzi e ragazze con una valigia di cartone, cucita con lo spago. Vanno verso il Nord, verso città che non conoscono, attratti dalla promessa di un lavoro stabile, di una vita migliore.

Gilberto: Ogni anno, centinaia di migliaia di persone lasciano la terra dove sono nati. Lasciano i campi, i dialetti, le famiglie numerose. Si riversano nelle fabbriche di Torino, di Milano, di Genova. E le città crescono in fretta, senza respiro: quartieri nuovi tirati su in pochi mesi, chilometri di cemento che avanzano sui prati, palazzoni alti che diventano i dormitori della nuova classe operaia.

Antonio: Ma non sempre l’accoglienza è fraterna. Nelle pensioni, negli annunci, nei cartelli appesi alle porte si legge: Non si affitta ai meridionali. L’Italia che si ricostruisce è anche un’Italia che discrimina. Dentro la stessa nazione si alzano nuovi muri, invisibili e duri.

Gilberto: Eppure, chi arrivava non si fermava. A Torino, a Mirafiori, il cuore della Fiat batte giorno e notte. Lì si concentrano migliaia di operai, venuti da ogni regione. Lingotto, Nizza Millefonti, Mirafiori Sud: i quartieri si gonfiano, raddoppiano, decuplicano la popolazione. La città si dilata per contenere quell’onda umana, e diventa un immenso alveare di tute blu.

Antonio: A Milano, le fabbriche della Pirelli e della Breda richiamano fiumi di manodopera. Intorno, nascono nuovi quartieri popolari: Quarto Oggiaro, Lambrate, Precotto, San Felice. In quelle case si intrecciano destini diversi: dialetti che si incontrano sulle scale, bambini che giocano nei cortili, famiglie che cercano di inventarsi una comunità in mezzo al cemento.

Il ragazzo della via Gluck

Gilberto: E poi c’è la via Gluck, quartiere Greco. Adriano Celentano canta: Là dove c’era l’erba ora c’è una città. Una canzone che diventa il simbolo di un’Italia che sacrifica il prato per la strada asfaltata, la campagna per il capannone. Il progresso corre veloce, ma lascia dietro la nostalgia di un mondo perduto.

Antonio: A Bergamo e dintorni, le fabbriche del tessile e della meccanica attraggono ondate di lavoratori. Sorgono quartieri popolari a Valtesse, a Campagnola, a Grumello. Anche lì, come a Torino e a Milano, le famiglie vivono fianco a fianco in condomini che odorano di minestra serale e di tuta da lavoro. I volti si somigliano: stanchezza, dignità, speranza.

Gilberto: Dentro queste periferie nasce una nuova Italia. Le famiglie comprano il frigorifero, la televisione, la Vespa. Si sogna una vacanza al mare, un vestito nuovo per la domenica. I consumi crescono, e sembrano la prova tangibile di un futuro finalmente raggiungibile.

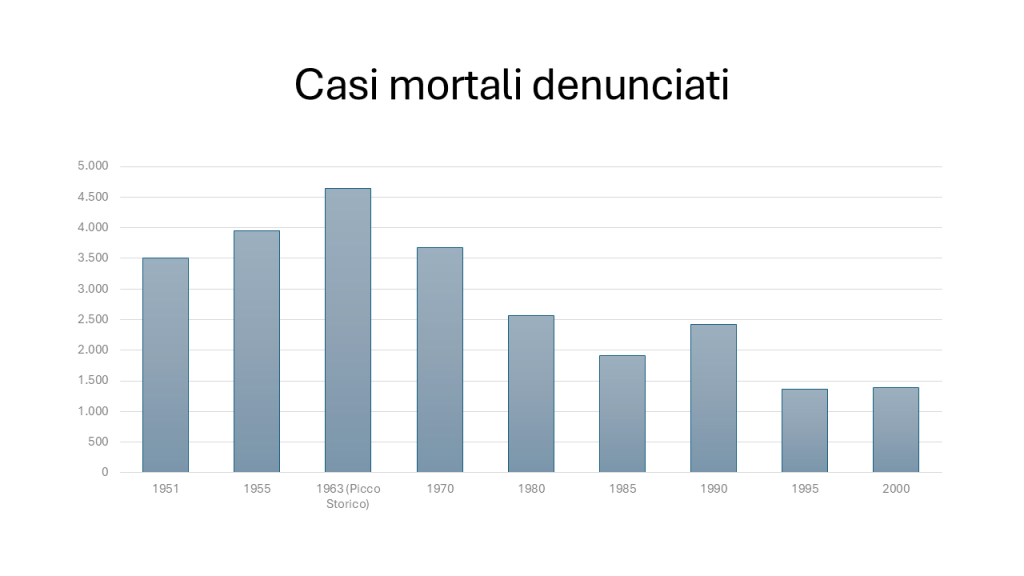

Antonio: Ma il prezzo è alto. Nelle fabbriche si lavora a ritmi estenuanti. Le mani si consumano, le schiene si piegano. E troppo spesso, la vita stessa si spegne. Nel solo 1963, più di quattromila operai muoiono sul lavoro. Una strage silenziosa, accettata come inevitabile. Un tributo pagato al progresso.

Gilberto: Ci sono anche modelli diversi, come la Olivetti a Ivrea, che prova a costruire fabbriche come comunità, con biblioteche, scuole, teatri. Ma sono eccezioni. Per la maggioranza, la quotidianità resta fatta di catene di montaggio, turni massacranti, vite intere dedicate a produrre.

Antonio: Questa è l’Italia che cambiava. Un’Italia piena di energia, di gioventù, di speranze. Ma anche un’Italia che nascondeva dietro il cemento delle periferie il dolore di chi non tornava a casa. È in questo mondo che nasce la canzone di Anna Identici. Non è un racconto isolato: è la voce di migliaia di madri che hanno visto partire i figli con il vestito da lavoro… e li hanno rivisti solo nel vestito della festa, dentro una bara.

L’immaginario cinematografico

Antonio: Quando un Paese cambia così in fretta, anche la cultura non può restare in silenzio. Scrittori, registi, musicisti, fotografi sentono il dovere di raccontare. L’Italia del boom economico diventa anche l’Italia delle narrazioni nuove: più realiste, più dure, più vere.

Gilberto: Gli intellettuali osservano le fabbriche, le case popolari, i treni del Sud che arrivano al Nord. Italo Calvino, Elio Vittorini, Pier Paolo Pasolini scrivono di borgate, di periferie, di corpi che vivono tra fatica e alienazione. I fotografi come Ugo Mulas e Gianni Berengo Gardin immortalano i volti degli operai, i paesaggi urbani che cambiano.

Antonio: E il cinema diventa lo specchio più potente. Non più solo commedie leggere, non più solo evasione. Ma storie di vita vera, di fabbriche, di case, di donne chiuse tra i muri domestici. Sul grande schermo arriva il racconto collettivo di un’Italia che lavora, che si spacca la schiena, che sogna e che soffre.

Gilberto: È in questo clima che nascono tre film emblematici. Tre sguardi diversi, ma uniti dallo stesso intento: restituire dignità a chi, fino a poco prima, non aveva voce. Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, Il posto di Ermanno Olmi, La classe operaia va in paradiso di Elio Petri.

Antonio: Tre film che non raccontano solo storie, ma incidono una memoria. Perché il lavoro, la fatica, la solitudine non sono mai solo cronaca: sono materia di cultura, sono discorso sociale, sono coscienza collettiva.

Rocco e i suoi fratelli (Luchino Visconti, 1960)

Antonio: Nel 1960 Luchino Visconti porta sugli schermi Rocco e i suoi fratelli. È un’opera monumentale, un film che segna la storia del nostro cinema. Leone d’argento a Venezia, subito discusso e amato, racconta la frattura profonda dell’Italia del dopoguerra: quella tra il Sud e il Nord, tra il mondo contadino e la città industriale.

Gilberto: Non è solo la storia di una famiglia, è la parabola di un Paese intero. La madre Rosaria e i suoi figli lasciano la terra d’origine per inseguire un futuro migliore a Milano. È il destino di centinaia di migliaia di italiani di quegli anni, spinti dalla speranza e travolti dallo sradicamento.

Antonio: Visconti intreccia melodramma e realismo. La colonna sonora struggente di Nino Rota, i volti scolpiti di Alain Delon, Renato Salvatori, Annie Girardot: ogni immagine è al tempo stesso storia privata e allegoria collettiva. È l’Italia che cambia volto, e che paga questo cambiamento con una ferita profonda.

Gilberto: Rocco e i suoi fratelli ci parla dello spaesamento, della perdita delle radici, della solitudine dei migranti interni. Milano diventa palcoscenico e protagonista: una città che promette futuro e che allo stesso tempo respinge, che accoglie e insieme discrimina. Una città che non fa sconti.

Antonio: I titoli scorrono. Poi lo sguardo si apre sulla Stazione Centrale di Milano, immensa, fredda, imponente. Dal treno scende una madre, Rosaria, con i suoi figli. Le valigie sono leggere, gli occhi pieni di aspettative e paura. È il primo contatto con una città sconosciuta, che li sovrasta con le sue architetture monumentali.

Gilberto: Il passo incerto sui marciapiedi bagnati, la folla che scorre, le luci della città che brillano come promesse e allo stesso tempo come minacce. Non c’è calore, non c’è abbraccio: solo il rumore della stazione, l’eco metallica degli annunci, il senso di essere piccoli in mezzo a un gigante di pietra.

Antonio: Subito dopo, il viaggio in tram. Le vetrate rivelano una Milano che corre: insegne luminose, traffico, vetrine piene di merci. Per chi arriva dal Sud, è un altro mondo. Un mondo che sembra pieno di ricchezza, ma che mette a nudo tutta la distanza da colmare. È lo sguardo dei migranti interni: stupore, sogno, ma anche smarrimento.

Gilberto: La destinazione è Lambrate, quartiere popolare, periferia operaia. La città scintilla di luci, ma l’arrivo è in un luogo dimesso, lontano dal centro. È la parabola di un’intera generazione: il viaggio comincia con l’illusione delle luci e finisce in una periferia grigia, dove la vita reale sarà fatta di fatica e rinunce.

Antonio: Il viaggio si conclude. La destinazione non è una casa, è un sotterraneo. Un locale umido, senza luce, che non sa di accoglienza ma di esclusione. I Parondi entrano in silenzio, portando con sé la dignità dei poveri, pronti ad adattarsi a tutto.

Il posto (Ermanno Olmi, 1961)

Antonio: Il posto è un film del 1961, scritto e diretto da Ermanno Olmi. Viene presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e conquista subito il Premio della Critica, dando notorietà internazionale al suo autore, appena alla sua seconda regia. È un film che, col tempo, è stato riconosciuto come fondamentale: selezionato tra i 100 film italiani da salvare, celebrato nel 2001 per i suoi quarant’anni dal Bellaria Film Festival.

Gilberto: Olmi non cerca l’effetto facile, non alza mai la voce. Mostra con onestà e con senso della realtà il mondo del lavoro. Racconta la presa di contatto di Domenico, ancora integro, con la sua fresca disponibilità e intelligenza, con il desolato e intristito mondo impiegatizio. Non fa denuncia diretta: lascia che siamo noi, spettatori, a riflettere sul prezzo che questo giovane dal volto malinconico dovrà pagare per conquistare, senza nemmeno troppa fatica, quel posto fisso.

Antonio: Non è solo una vicenda individuale. È la transizione di un’intera società. Olmi stesso lo dirà: “I miei primi film sono storie sulla povertà, ma in cui c’è sempre un po’ della storia del nostro paese. Il passaggio dalle società contadine a quelle operaie, o da queste alla nuova borghesia. Nel Posto lo si vede bene nella casa di Domenico: una cascina in cui non si lavora più la terra, diventata dormitorio per gente che va in fabbrica. Tra poco, in quelle stalle senza più animali, avrebbero messo le Lambrette e le Seicento.”

Gilberto: Ecco allora la Milano che si trasforma. Nel film si vedono i palazzi dell’azienda in cui Domenico viene assunto: sono quelli della Edison, dove lo stesso Olmi aveva lavorato negli anni Cinquanta, girando decine di documentari industriali. Sullo sfondo compare piazza San Babila, sventrata dai cantieri della nuova metropolitana. E la scena del treno è girata a Meda, alla stazione delle Ferrovie Nord. Ogni inquadratura è documento, memoria di un’Italia che cambia.

Antonio: In quella scena del colloquio, in quelle parole dell’ingegnere che ridimensionano le ambizioni del ragazzo — niente impiegati, forse un fattorino — si sente già la sproporzione tra il sogno e la realtà. È un rito d’ingresso che comincia con un’umiliazione. Non una tragedia sanguinosa, ma una lenta perdita di dignità. È lì che nasce l’alienazione: nel momento in cui ci si abitua a valere meno di ciò che si è.

Gilberto: Il sogno del posto fisso diventa subito routine, regole, conformismo. Una scrivania in più, un volto in più, in un ufficio sterminato. È l’Italia che si industrializza: un Paese che chiede obbedienza, docilità, uniformità. E i ragazzi come Domenico, o come quello della canzone di Anna Identici, cercano speranza proprio lì: in un salario sicuro, in un contratto, in una promessa di stabilità. Ma a quale prezzo?

Antonio: Guardando oggi Il posto capiamo che la sicurezza non è solo impalcature e cantieri, ma anche dignità e rispetto. Perché se il lavoro ti umilia, se ti toglie la possibilità di restare umano, anche quel posto diventa una gabbia. Olmi ce lo mostra senza retorica: basta il silenzio di un ragazzo, basta lo sguardo perso di Domenico.

Gilberto: Ecco perché questo film è un classico. Perché racconta il passaggio da un’Italia contadina a un’Italia industriale, ma racconta anche il prezzo nascosto di quel progresso. E ci dice che ogni lavoro, per essere davvero degno, deve custodire la vita e la dignità di chi lo compie. Altrimenti resta solo un posto. Un posto che non basta.

La classe operaia va in paradiso (Elio Petri, 1971)

Antonio: Dieci anni dopo Il posto di Olmi, il cinema italiano torna a guardare la fabbrica. Ma lo fa con un linguaggio diverso, più duro, più diretto. È il 1971 quando Elio Petri presenta La classe operaia va in paradiso. E subito il film scuote, divide, colpisce come un pugno.

Gilberto: Petri, regista coraggioso e inquieto, porta sullo schermo la storia di Lulù Massa, un operaio che vive per la catena di montaggio e per i cottimi, ma che presto vedrà il proprio corpo spezzarsi e la propria coscienza risvegliarsi. Il protagonista è interpretato da Gian Maria Volonté, in una delle sue prove più intense e tormentate.

Antonio: Il film non passa inosservato. Vince il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes, ex aequo con Il caso Mattei di Francesco Rosi. Viene accolto da polemiche, discussioni, entusiasmi e rifiuti. Non è un film di facile digestione: è un film che mette in scena lo scontro tra fabbrica e persona, tra produttività e dignità, tra alienazione e ribellione.

Gilberto: Siamo negli anni Settanta: scioperi, rivendicazioni sindacali, conflitti operai. La fabbrica non è più solo il luogo del sogno di stabilità, ma il teatro della lotta. La classe operaia va in paradiso diventa il simbolo di un’epoca: denuncia, parabola, ritratto di un’Italia che si interroga sul prezzo del lavoro.

Antonio: Petri non vuole raccontare una singola storia. Vuole raccontare una condizione collettiva: l’operaio alienato, che perde pezzi di sé per reggere i ritmi della produzione. È un film che non offre consolazioni. Dice in faccia allo spettatore che il lavoro, se non rispettoso della vita, non porta in paradiso. Porta all’inferno quotidiano della fatica.

Antonio: La macchina corre. La catena di montaggio non si ferma mai. Ogni gesto è cronometrato, ogni respiro misurato. Nel volto di Lulù Massa vediamo l’operaio modello: veloce, instancabile, feroce nel rincorrere il cottimo. È lui il campione della produttività. Ma questa corsa è già una condanna.

Gilberto: Gli altri operai lo guardano con rancore. Perché il ritmo di Lulù diventa il ritmo di tutti. Più lui accelera, più la fabbrica pretende da ciascuno. Il suo zelo non è orgoglio, è incubo. È la misura di una gabbia che si stringe attorno a tutti.

Antonio: Lulù sembra vincente: guadagna più degli altri, corre più degli altri. Ma in realtà è un prigioniero. Un corpo piegato al servizio della macchina, un ingranaggio che consuma se stesso. È l’immagine perfetta dell’alienazione: l’uomo che si trasforma in cosa, che perde la propria umanità rincorrendo numeri e pezzi.

Gilberto: La fabbrica è un universo chiuso. Il rumore copre i pensieri, annulla le parole. Non c’è dialogo, non c’è respiro. Solo il clangore del ferro, il fiume inarrestabile dei pezzi da assemblare. È un presente che divora il futuro, un tempo senza speranza.

Antonio: Elio Petri ci mostra la fabbrica non come luogo di progresso, ma come macchina che divora. Non c’è dignità nella velocità, non c’è futuro nel correre senza tregua. C’è solo un corpo che si consuma. Un corpo che presto pagherà il prezzo di quella frenesia.

Gilberto: Qui non c’è più il sogno del posto fisso. Non c’è la timidezza del giovane di Olmi. C’è il lavoro nudo, spietato, che diventa malattia. È il lavoro che rompe i legami tra gli uomini, che trasforma la solidarietà in rivalità, che fa dell’operaio il nemico del suo stesso compagno. E in questo correre cieco, la tragedia è già scritta.

Antonio: Lulù ha perso un dito. Un frammento di corpo sacrificato alla catena. Un pezzo di carne che non tornerà. Ma la voce del responsabile di produzione non parla di dolore. Non parla di sicurezza. Parla di numeri. Parla di produttività.

Gilberto: Davanti agli operai radunati, il capo non esprime pietà. Non offre conforto. Denuncia invece la perdita di rendimento, la diminuzione dei pezzi prodotti, il costo che l’azienda dovrà sopportare per l’incidente. L’uomo non è più persona: è una variabile di bilancio.

Antonio: Così la fabbrica rivela il suo volto più spietato. Non importa il dito, non importa l’uomo. Importa solo che la catena non si fermi, che la produzione non rallenti. La voce del capo è fredda, impersonale, eppure pesante come un macigno: perché dice ad alta voce quello che troppo spesso resta implicito.

Gilberto: Questa scena è un pugno nello stomaco. Ci mostra che per il sistema industriale il corpo dell’operaio è materiale di consumo. Come il ferro, come il carbone, come l’energia. Può essere sostituito, rattoppato, dimenticato. La vita non ha valore, se non nel suo contributo alla produttività.

Antonio: Petri non ci mostra la fabbrica come un luogo di dignità, ma come un luogo di spoliazione. Lulù perde un dito, ma in realtà ha già perso molto di più: la sua integrità, la sua illusione, la sua stessa umanità. L’incidente diventa simbolo: non è solo il dito di un uomo, ma il prezzo pagato da un’intera classe sociale.

Gilberto: In quelle parole del responsabile di produzione si condensa la disumanità di un sistema che vede nel lavoratore non una persona, ma un mezzo. E qui, in questo momento, La classe operaia va in paradiso ci restituisce il senso più tragico del lavoro senza sicurezza: non è vita, non è dignità, è solo consumo. Consumo di corpi, consumo di speranze, consumo di futuro.

La canzone nel suo tempo

Antonio: È il 1972. L’Italia vive ancora le contraddizioni del boom economico. Le città sono illuminate, le strade percorse da automobili nuove: la Fiat 500, la Seicento. Nelle case entra la televisione, la lavatrice, il frigorifero. È il tempo del progresso, ma anche delle disuguaglianze profonde: milioni di famiglie vivono ancora nelle periferie operaie, in quartieri popolari senza servizi, in case umide e affollate.

Gilberto: Il Paese è diviso. Al Nord, le fabbriche richiedono sempre più braccia. Al Sud, molti vivono ancora di lavori precari, di emigrazione, di partenze dolorose. Il sogno di un’Italia moderna convive con la realtà di un’Italia che paga il prezzo più alto nelle fabbriche, nei cantieri, nei campi.

Antonio: In questo clima, il Festival di Sanremo è lo specchio di un’Italia che vuole dimenticare. Canzoni leggere, melodie facili, amori raccontati come fiabe. Nel 1972 si ascoltano brani come I giorni dell’arcobaleno di Nicola Di Bari, Montagne verdi di Marcella Bella, Non voglio innamorarmi mai, di Gianni Nazzaro. Canzoni che parlano di passioni semplici, di sorrisi, di innamoramenti senza ombre.

Gilberto: E poi, tra quelle voci spensierate, arriva una canzone diversa. Una canzone che parla di un ragazzo morto in cantiere. Non è evasione, non è intrattenimento. È uno schiaffo dolce e terribile al tempo stesso. In un’Italia che vuole ballare, qualcuno osa ricordare il costo umano del lavoro.

Antonio: In mezzo a un mare di melodie leggere, che parlano di amori felici e di sorrisi estivi, Anna Identici porta a Sanremo queste parole: Era stanco il mio ragazzo, in quel letto d’ospedale… E tutto cambia. Il Festival non è più solo intrattenimento. Diventa specchio di una realtà che nessuno voleva guardare.

Gilberto: È il 1972, e una giovane donna, poco più che ventenne, osa cantare di morte sul lavoro. Mentre intorno risuonano le orchestrazioni romantiche, lei racconta di un ragazzo che muore in cantiere, di una madre che resta sola. Non è solo una canzone: è un atto civile, politico, coraggioso.

Antonio: Il testo rompe la leggerezza del contesto. Ricorda a tutti che dietro i sogni di progresso c’è il sangue di chi lavora. È la voce delle famiglie operaie che entra in un luogo di evasione, e che diventa memoria collettiva.

Gilberto: Per questo “Era bello il mio ragazzo” non è soltanto un brano musicale. È una denuncia, una promessa, una memoria. In un’Italia che correva verso il futuro, questa voce femminile ci ha ricordato che il futuro non può essere costruito sul sacrificio silenzioso di chi non torna a casa.

Dal racconto alla realtà

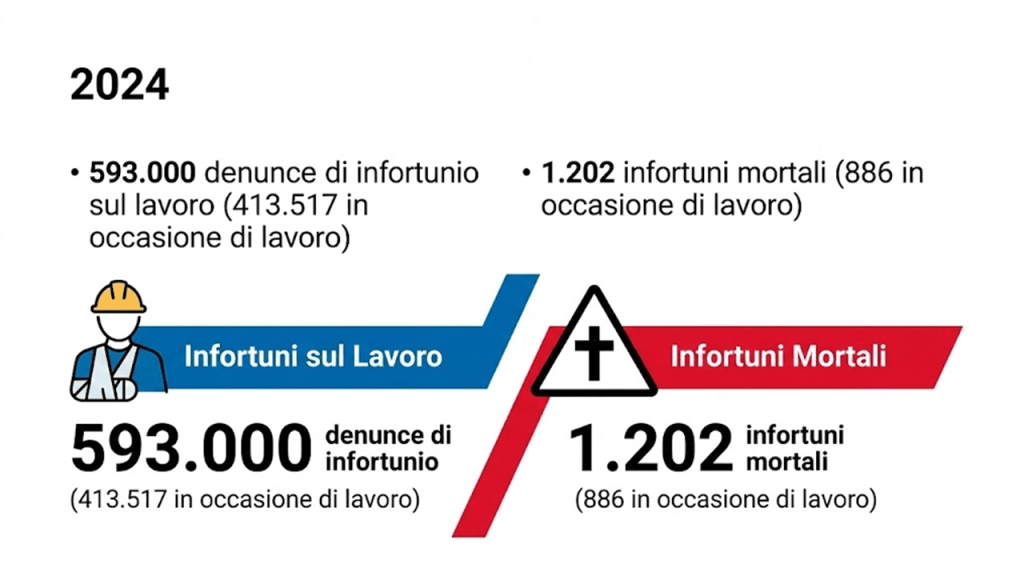

Antonio: Cominciamo dai numeri. Nel 2024 in Italia sono state presentate quasi seicentomila denunce di infortunio. Significa che ogni giorno centinaia di lavoratori hanno visto la loro vita interrompersi bruscamente: un corpo ferito, una mano schiacciata, una caduta, un viaggio che finisce all’ospedale invece che a casa. Non sono cifre astratte: sono la misura di un rischio che attraversa ancora oggi il nostro mondo del lavoro.

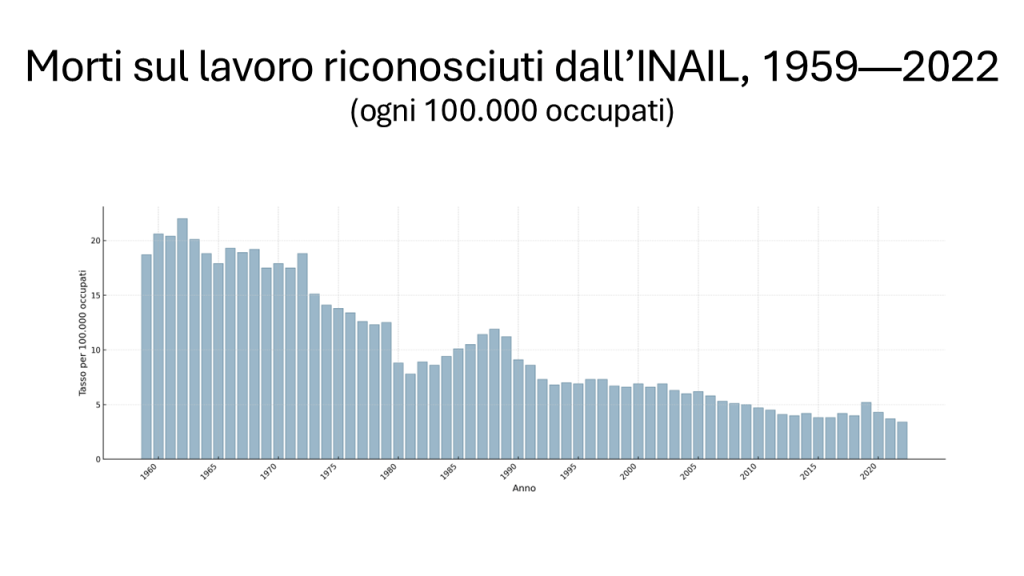

Gilberto: Se guardiamo più indietro, vediamo che questa fragilità è costante. Gli infortuni sono il prezzo nascosto della produttività. Negli anni del boom economico non si contavano a migliaia, ma a decine di migliaia ogni mese. Oggi i numeri assoluti sono diminuiti, grazie alle norme, alla tecnologia, alla cultura della prevenzione. Ma la sostanza resta: il lavoro continua a essere un terreno accidentato, in cui la salute e la vita non sono mai garantite al cento per cento.

Antonio: I numeri raccontano una parabola lunga. Negli anni Cinquanta e Sessanta morivano sul lavoro più di quattromila persone ogni anno. Nel 1963 il picco: 4.644 vittime, tredici al giorno. Poi, lentamente, la curva è scesa: negli anni Ottanta ancora oltre duemila, nei Novanta meno di duemila, nei Duemila poco più di mille. Oggi siamo attorno alle mille morti all’anno. È un progresso, sì. Ma mille vite perse, ogni anno, restano mille di troppo.

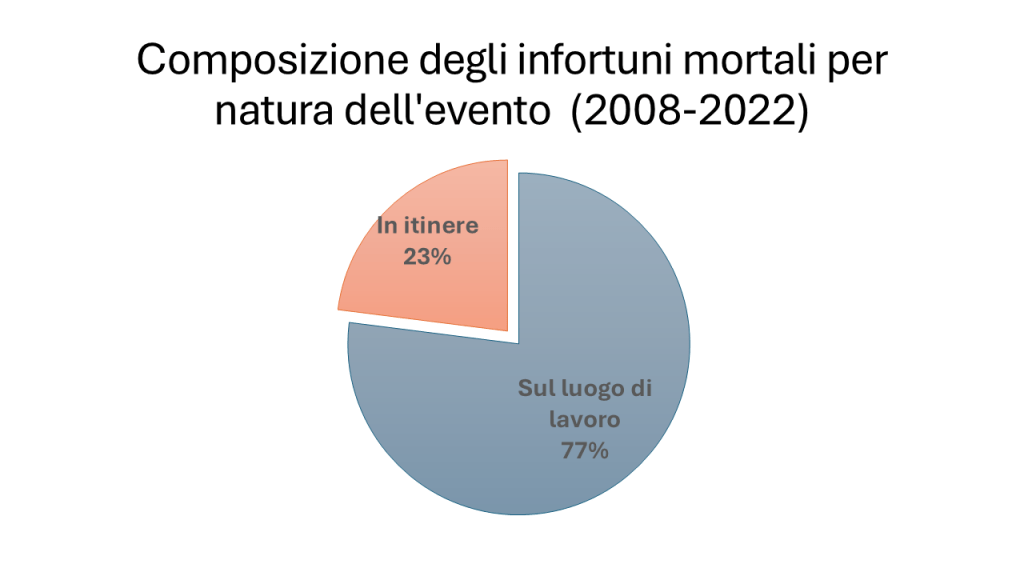

Gilberto: Eppure, a questi numeri già drammatici, se ne aggiunge un altro, più nascosto ma altrettanto grave: gli infortuni mortali in itinere, quelli che avvengono nel tragitto tra casa e lavoro. Per decenni non venivano contati. Oggi sappiamo che sono una parte enorme del totale. Dal 2008 in poi, circa un quarto dei decessi denunciati avviene sulla strada. Nel 2024, addirittura, hanno raggiunto il ventisei per cento: più di uno su quattro.

Antonio: Perché accadono? Non si tratta solo di sfortuna o di casualità. Sono incidenti che hanno radici nella stessa cultura del lavoro. Nella fretta di arrivare in tempo, nelle ore rubate al sonno, nello stress che accompagna ogni giornata, nella competitività che spinge a comprimere i tempi della vita privata per far spazio a quelli della produttività. Non è la strada che uccide, è l’organizzazione del lavoro che invade ogni spazio della vita.

Gilberto: L’infortunio in itinere non è dunque “fuori dal lavoro”. È la conseguenza di un sistema che pretende troppo. È figlio di una cultura tossica che considera normale correre, tagliare i tempi, non avere respiro. Una cultura che trasforma il tragitto quotidiano in terreno di rischio, che non riconosce il valore del tempo personale, che non distingue più tra vita e lavoro.

Antonio: Questi numeri ci dicono che la sicurezza non si limita ai cancelli dell’azienda. Deve abbracciare l’intera giornata, l’intero equilibrio tra lavoro e vita. Finché permetteremo che la competitività diventi frenesia, che la produttività diventi pressione costante, continueremo a contare morti anche fuori dai luoghi di lavoro. È questo il senso profondo della sfida: non ridurre le statistiche, ma cambiare la cultura. Perché la vita di chi lavora non può essere consumata né dentro né fuori l’orario di servizio.

Antonio: Dietro gli infortuni ci sono i numeri più pesanti di tutti: quelli delle morti. Nel 2024 in Italia sono state denunciate 1.202 vittime sul lavoro. 1.202 vite spezzate in dodici mesi. Significa tre persone al giorno, ogni giorno, che non hanno fatto ritorno a casa.

Gilberto: È un dato in diminuzione rispetto al 2023, ma solo del 3 per mille in meno. Nel 2022 i morti erano stati 1.193, di cui 275 nel tragitto casa-lavoro.

Antonio: Eppure non possiamo dire che queste morti siano solo fatalità. Non basta dire “incidenti”. Dietro ogni vittima c’è spesso un filo comune: la pressione del tempo, la corsa a produrre, la competitività che spinge a fare di più con meno risorse, la cultura di un lavoro che non conosce limiti. Una cultura che diventa tossica e che trasforma la vita stessa in materia da consumare.

Gilberto: Lo vediamo negli incidenti plurimi che hanno segnato questi anni. Casteldaccia, Firenze, Calenzano, la centrale idroelettrica del bolognese. Non erano solo luoghi pericolosi: erano luoghi in cui la produttività valeva più della prudenza, in cui le scadenze contavano più della vita. In cui il sistema ha permesso che uomini morissero insieme perché il lavoro era stato organizzato male, troppo in fretta, senza il rispetto necessario.

Antonio: Ogni volta la domanda è la stessa: si poteva evitare? La risposta è sì. Perché la sicurezza non è un dono, è una scelta. E ogni scelta mancata diventa una vita spezzata. Non è solo la macchina che schiaccia, non è solo l’impalcatura che crolla. È la cultura che ha permesso che quelle macchine non fossero sicure, che quei ponteggi non fossero stabili, che la fretta diventasse regola.

Gilberto: Ecco perché parlare di morti sul lavoro significa parlare di noi, della nostra società, delle priorità che ci diamo. 1.202 vittime nel 2024, già quasi novecento nei primi mesi del 2025. Non sono statistiche lontane: sono il segno che finché continueremo a misurare il valore del lavoro solo in termini di produttività, continueremo a sacrificare vite. La sfida è cambiare cultura: dire che il lavoro non vale nulla se non è prima di tutto lavoro sicuro.

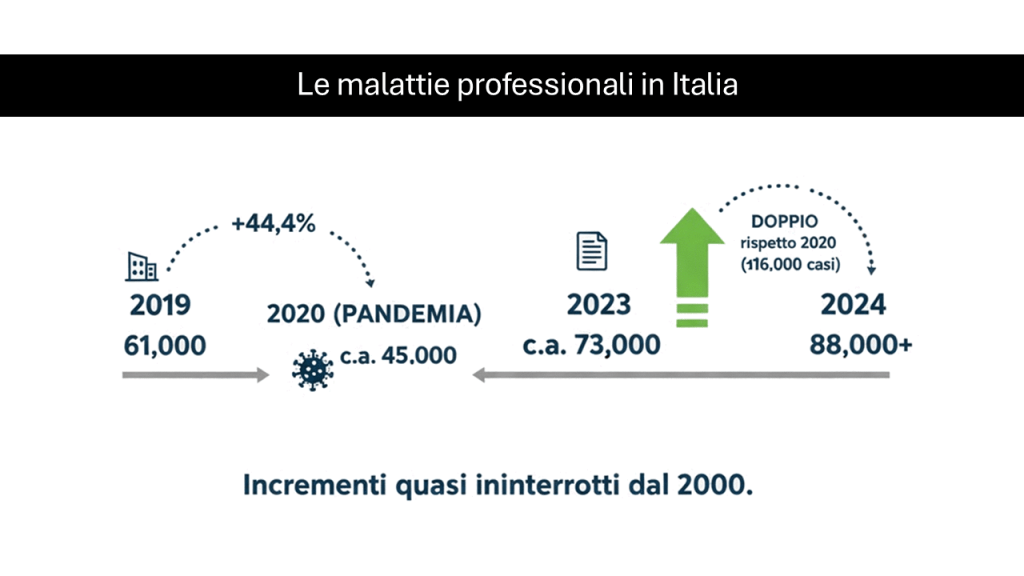

Antonio: Accanto agli infortuni improvvisi e alle morti che scuotono le cronache, c’è un’altra dimensione, più silenziosa, meno visibile, ma altrettanto devastante: quella delle malattie professionali. Non arrivano con un boato, ma goccia dopo goccia. Sono la fatica che diventa dolore cronico, il gesto ripetuto che diventa invalidità, l’esposizione invisibile che diventa malattia.

Gilberto: Nel 2024 le denunce di malattie professionali sono state quasi ottantottomila e cinquecento. Un aumento di oltre il venti per cento rispetto all’anno precedente. La maggior parte riguarda disturbi muscolo-scheletrici: spalle consumate, schiene piegate, mani che non riescono più a stringere. Ma non sono soli: ci sono i disturbi dell’udito, le patologie del sistema nervoso, gli effetti delle sostanze nocive respirate per anni.

Antonio: Queste malattie non colpiscono all’improvviso. Sono il risultato di anni di lavoro organizzato senza abbastanza cura. Sono la conseguenza di postazioni ergonomicamente sbagliate, di turni prolungati, di movimenti ripetuti, di esposizioni sottovalutate. È il lavoro che lentamente divora il corpo, mentre all’esterno tutto sembra normale.

Gilberto: E colpiscono in modo diverso. Più donne nel settore pubblico e nei servizi, più uomini in industria e agricoltura. Non è una statistica neutra: è lo specchio di come sono organizzati i ruoli, di come i rischi si distribuiscono in base alle mansioni e alle gerarchie sociali. Dietro ogni cifra c’è un destino che si piega.

Antonio: Anche qui, come negli infortuni mortali, non possiamo parlare di fatalità. Queste malattie hanno radici in una cultura del lavoro che considera normale consumare la forza delle persone, come se fossero materiali di scarto. Una cultura che accetta che la schiena ceda, che l’udito si perda, che la vista si consumi. Ma il corpo umano non è un utensile da sostituire.

Gilberto: Per questo la prevenzione non è burocrazia: è il diritto a restare sani, a non pagare con il proprio corpo il prezzo del lavoro. È il diritto di arrivare alla pensione con le mani che ancora stringono, con la schiena che ancora regge, con il respiro che non brucia. È la responsabilità di una società che deve scegliere se considerare i suoi lavoratori persone o strumenti.

Antonio: Di fronte a questi numeri, la risposta non può essere il silenzio. La legge italiana parla chiaro: l’articolo 2087 del Codice Civile obbliga ogni datore di lavoro a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti, adottando tutte le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica. Non è un consiglio: è un dovere preciso, che nasce dal valore della vita umana.

Gilberto: Il Testo Unico sulla Sicurezza del 2008 ha dato forma concreta a questo principio. Al centro c’è la valutazione dei rischi: un documento obbligatorio, il DVR, che individua ogni pericolo, lo analizza e stabilisce le misure per eliminarlo o ridurlo. Non è una carta da archiviare, ma una bussola che guida la prevenzione, aggiornata nel tempo e condivisa con chi lavora.

Antonio: Valutare i rischi significa guardare tutto: ambienti e processi, macchine e sostanze, organizzazione del lavoro e persino i fattori psicologici e sociali che possono generare stress. Significa agire prima che l’incidente accada, non dopo.

Gilberto: A questo si aggiunge la responsabilità di mettere a disposizione macchine e attrezzature sicure, certificate, mantenute in efficienza. Le sostanze devono essere gestite evitando esposizioni nocive. La sicurezza tecnica non è un dettaglio, è la base concreta della tutela.

Antonio: Formazione, informazione, sorveglianza sanitaria. Ma anche valutazione dei rischi, scelta e manutenzione di attrezzature sicure, uso consapevole delle sostanze. Non è burocrazia, non sono formalità. Sono il modo in cui una società civile dice ai suoi cittadini: la tua vita conta. La tua sicurezza è un diritto, e proteggerla è un dovere collettivo.

Antonio: Abbiamo visto i numeri, abbiamo ricordato le storie. Ma la sicurezza non è solo legge, non è solo statistica. È soprattutto un gesto d’amore. Amore per sé stessi, quando ci si mette il casco, quando si usano i guanti, quando si rifiuta di lavorare in condizioni pericolose. Amore per chi ci aspetta a casa, perché ogni scelta sicura è un atto di cura verso chi condivide la nostra vita.

Gilberto: La prevenzione non è freddezza tecnica. È concretezza quotidiana. È mettere un parapetto dove manca. È spegnere una macchina prima di pulirla. È formare un collega giovane con pazienza. È denunciare una condizione che non funziona. Ogni gesto che riduce il rischio è un gesto che salva una vita. E non serve un eroe: basta una coscienza vigile.

Antonio: Pensiamo alle immagini che scorrono davanti a noi: un lavoratore che torna a casa la sera e trova la sua famiglia; un figlio che aspetta il padre al cancello della scuola; una madre che prepara la cena e sorride quando sente aprirsi la porta. Prevenire significa permettere che questa scena si ripeta ogni giorno. La sicurezza è ciò che resta quando si torna a casa.

Gilberto: E allora la domanda diventa personale: che cosa facciamo, ognuno di noi, per rendere sicuro il nostro ambiente di lavoro? Non basta delegare ai responsabili, ai tecnici, ai dirigenti. La sicurezza è un patto collettivo. Ognuno ha la sua parte, ognuno può compiere il proprio gesto d’amore.

Breve confronto col pubblico

Antonio: Vi chiedo: qual è il gesto più semplice di prevenzione che compite ogni giorno, senza neanche pensarci? Fermarsi un attimo prima di salire su una scala? Mettere in ordine il posto di lavoro? Segnalare un pericolo?

(Si lascia spazio a brevi risposte dal pubblico, raccolte in forma libera.)

Gilberto: Vedete, non serve molto. Sono piccole azioni, piccole attenzioni. Ma sommate insieme diventano cultura. E la cultura della sicurezza è questo: un mosaico di gesti che proteggono la vita.

Antonio: La prevenzione è un atto tecnico, certo. Ma prima ancora è un atto umano. È dire: la tua vita conta per me. È dire: voglio che tu torni a casa questa sera. È dire: la sicurezza non è burocrazia, ma amore in azione.

Conclusione

Antonio: Abbiamo iniziato ascoltando una madre che racconta la morte di suo figlio. E ora, dopo aver visto i numeri, le storie, i volti, quelle parole ci colpiscono ancora di più. Non sono poesia. Non sono retorica. Sono la verità di ieri e di oggi.

Gilberto: La sicurezza non è un lusso. Non è un favore. È ciò che resta quando si torna a casa. È la promessa che ogni madre, ogni padre, ogni figlio ha diritto di vedere mantenuta: uscire al mattino e rientrare la sera, vivi e interi.

Era bello il mio ragazzo. E doveva restarlo.

Antonio: Queste parole non devono restare sospese. Portiamole con noi nei nostri luoghi di lavoro, nelle nostre decisioni, nei nostri gesti quotidiani. Perché ogni scelta di prevenzione è un atto d’amore. Perché ogni vita salvata è un futuro che continua.

Gilberto: Era bello il mio ragazzo. E doveva restarlo. Questo è il nostro compito: fare in modo che chi lavora possa restare bello agli occhi di chi lo ama, ogni giorno, per tutta la vita.

Lascia un commento